Ursachen sozialer Angst: Eine genaue Analyse für besseres Verständnis

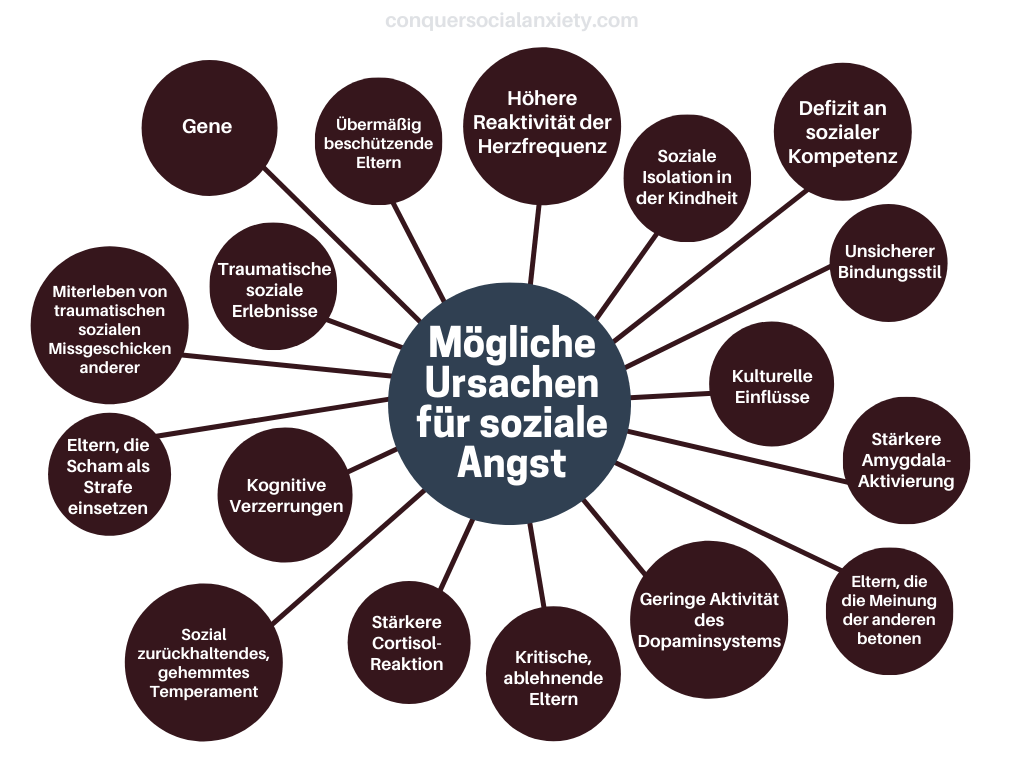

Die soziale Angststörung ist eine Erkrankung, von der weltweit viele Millionen Menschen betroffen sind, doch ihre Ursachen sind so komplex wie die menschliche Psyche selbst.

Während viele Menschen in sozialen Situationen gelegentlich nervös werden, leiden Menschen mit sozialer Phobie unter einer weitaus stärkeren Form der Angst, die ihre Lebensqualität stark beeinträchtigen kann.

Aber was genau führt zum Ausbruch dieser Störung? Ist sie rein genetisch bedingt, oder spielen auch Umweltfaktoren eine Rolle? Könnten auch gesellschaftliche Normen und kulturelle Einflüsse einen Beitrag liefern?

In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir auf die vielfältigen Ursachen sozialer Angst ein. Von genetischen Veranlagungen und biologischen Anfälligkeiten bis hin zu Umwelteinflüssen und kulturellen Nuancen wollen wir ein umfassendes Verständnis der Faktoren vermitteln, die zu dieser Erkrankung beisteuern.

Egal, ob du ein Patient bist, der Antworten sucht, oder im Gesundheitswesen tätig bist und dein Wissen vertiefen möchtest, dieser Artikel bietet dir wertvolle Einblicke in die komplexe Welt der sozialen Angststörung.

A. Das genetische Puzzle: Mehr als nur DNA

Die familiäre Verbindung: Nicht nur ein Zufall

Auch wenn die Wissenschaft noch kein spezifisches „Gen für soziale Angst“ gefunden hat, ist die Rolle der Familiengeschichte bei der Entwicklung der sozialen Angststörung kaum zu übersehen.

Die familiären Muster, die bei Menschen mit sozialer Phobie beobachtet werden, sind ein überzeugender Beweis dafür, dass die Genetik eine wichtige Rolle bei der Veranlagung zu dieser Störung spielen kann.

- Familiengeschichte: Menschen mit allgemeiner sozialer Angst haben oft eine Familiengeschichte mit ähnlichen Problemen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es mehrere Familienmitglieder gibt, die entweder die gleiche Diagnose haben oder Merkmale sozialer Hemmung aufweisen, wie z. B. extreme Schüchternheit oder das Vermeiden sozialer Situationen.

- Genetische Veranlagung: Die wiederkehrenden Muster sozialer Ängste innerhalb von Familien lassen auf eine genetische Veranlagung schließen. Die genauen Gene sind zwar noch nicht bekannt, aber die Forschung deutet darauf hin, dass manche Menschen genetisch bedingt anfälliger für die Entwicklung einer sozialen Phobie sind (Spence & Rapee, 2016).

- Natur gegen Veranlagung: Es ist wichtig zu wissen, dass die Genetik zwar eine Prädisposition für soziale Phobie sein kann, dass aber oft das Zusammenspiel zwischen diesen genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen wie Erziehung und Lebenserfahrungen der Auslöser für die Störung ist.

- Laufende Forschung: Wissenschaftler/innen untersuchen aktiv die Rolle der Genetik bei der sozialen Phobie, und Fortschritte in der Genforschung könnten bald mehr Erkenntnisse über die spezifischen Gene oder Gencluster liefern, die zu der Störung beitragen.

Das Verständnis der familiären Zusammenhänge bei der sozialen Phobie hilft uns nicht nur, die Komplexität der Störung zu verstehen, sondern unterstreicht auch, wie wichtig ein frühzeitiges Eingreifen ist, insbesondere bei Menschen mit einer Familiengeschichte von sozialer Angst.

Jenseits der DNA: Die biologischen Grundlagen

Auch wenn die Genetik die Grundlage bildet, ist es wichtig zu erkennen, dass die biologischen Faktoren, die zu sozialer Angst beitragen, vielfältig sind.

Neue Forschungsergebnisse haben einige interessante biologische Marker identifiziert, die ein differenzierteres Verständnis der Störung ermöglichen:

- Cortisol-Reaktion: Cortisol wird oft als „Stresshormon“ bezeichnet, da es in stressigen Situationen ausgeschüttet wird. In einer Studie wurde festgestellt, dass Menschen mit sozialer Phobie eine erhöhte Cortisolreaktion zeigen, wenn sie vor einem Publikum auftreten, was darauf hindeutet, dass ihre Stressreaktionsmechanismen möglicherweise reaktiver sind als bei Menschen ohne diese Störung (Condren et al., 2002).

- Aktivität des Dopaminsystems: Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Stimmung und sozialem Verhalten spielt. Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass Personen mit generalisierter sozialer Phobie eine geringere Aktivität des Dopaminsystems aufweisen, was sich auf ihre Stimmung und ihre sozialen Interaktionen auswirken könnte (Schneier et al., 1994-1995).

- Serotonin-Rezeptoren: Serotonin ist ein weiterer Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der Stimmungsregulierung spielt. Einige Studien legen nahe, dass Menschen mit sozialer Phobie überempfindliche Serotoninrezeptoren haben, was sie anfälliger für Stimmungsschwankungen und emotionale Unausgeglichenheit macht (Aouizerate et al., 2004).

Das Verständnis dieser biologischen Marker kann uns helfen, die Komplexität der sozialen Phobie zu verstehen und den Weg für gezielte Behandlungen zu ebnen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Marker keine endgültigen Ursachen sind, sondern vielmehr Faktoren, die im Zusammenspiel mit Genetik, Umwelt und persönlichen Erlebnissen die Erfahrungen jedes Einzelnen mit sozialer Angst beeinflussen.

B. Die emotionalen Grundlagen: Bindung und Erziehungsstile

Die Beziehung, die uns formt: Die Bindungstheorie im Überblick

Das Konzept des „Bindungsstils„, das der Psychologe John Bowlby 1969 prägte, ist ein grundlegendes Element für das Verständnis des emotionalen Wohlbefindens und sozialer Interaktionen.

Bindungsstile werden im Allgemeinen in sichere, ängstliche und vermeidende Typen eingeteilt.

Ein sicherer Bindungsstil entsteht, wenn die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes von seiner primären Bezugsperson konsequent erfüllt werden, was ein Gefühl der Sicherheit und des Selbstwerts vermittelt, das bis ins Erwachsenenalter anhält.

Wenn eine Bezugsperson jedoch in ihrer emotionalen Verfügbarkeit oder Reaktionsbereitschaft inkonsequent ist, kann sich ein ängstlicher oder vermeidender Bindungsstil entwickeln.

Menschen mit ängstlicher Bindung können übermäßig von anderen abhängig werden, um Bestätigung zu erhalten, während Menschen mit vermeidendem Bindungsstil emotionale Nähe ganz meiden können. Beide unsicheren Bindungsstile können Risikofaktoren für die Entwicklung einer sozialen Angststörung sein.

Studien haben gezeigt, dass ein unsicherer Bindungsstil zu sozialer Angst führen kann, da die Betroffenen ständig nach Anerkennung suchen und gleichzeitig Ablehnung oder Verurteilung fürchten (Bohlin et al., 2000; Muris et al., 2000).

Dies kann sich auf unterschiedliche Weise äußern, z. B. durch eine ausgeprägte Angst vor öffentlichen Auftritten, das Vermeiden von sozialen Zusammenkünften oder sogar durch Ängste bei alltäglichen sozialen Interaktionen.

Die elterliche Prägung: Wie die Erziehung soziale Ängste beeinflusst

Der Erziehungsstil der Eltern kann das Auftreten und den Schweregrad von sozialer Angst erheblich beeinflussen.

So können überfürsorgliche Eltern ihr Kind in sozialen Situationen einschränken und es so daran hindern, die notwendigen sozialen Fähigkeiten und das nötige Selbstvertrauen zu entwickeln.

Kontrollierende Eltern können jeden Aspekt des Lebens ihres Kindes mikromanövrieren, so dass sich das Kind unfähig und ängstlich fühlt, eigenständig Entscheidungen zu treffen.

Emotional distanzierte Eltern bieten dem Kind möglicherweise nicht die emotionale Unterstützung und Bestätigung, die es braucht, um sich in sozialen Situationen sicher und selbstbewusst zu fühlen.

Die Forschung hat diese Art von überkontrollierendem und ablehnendem Erziehungsstil mit der Entwicklung von sozialen Angststörungen in Verbindung gebracht (Bögelset al., 2001; Wood et al., 2003).

Außerdem können Eltern, die großen Wert auf die Meinung anderer legen, diese Ängste ungewollt an ihre Kinder weitergeben.

Eltern, die ihre Kinder häufig dafür beschämen, dass sie die gesellschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen, wie z. B. gute Noten oder herausragende Leistungen im Sport, können ihren Kindern Versagensängste einimpfen und sie mit der Frage konfrontieren, wie sie von anderen wahrgenommen werden.

Solche Einstellungen scheinen bei Eltern von Menschen mit sozialer Phobie häufiger vorzufinden zu sein (Bruch et al., 1989; Stravynski et al., 1989).

C. Die Narben, die wir tragen: Trauma und soziale Kompetenzen

Ein einziger Moment: Die Auswirkungen traumatischer sozialer Erlebnisse

Für viele Menschen mit sozialer Phobie kann ein einziges demütigendes oder belastendes soziales Ereignis der Auslöser für ihre Ängste sein.

Stell dir eine Situation vor, in der jemand gebeten wird, im Klassenzimmer laut vorzulesen. Die Person stolpert über Wörter, verliert den Faden und wird sich des Kicherns und Flüsterns der Mitschüler/innen bewusst.

Dieses eine Ereignis kann emotional so erschütternd sein, dass schon der Gedanke daran, in der Öffentlichkeit zu lesen oder in einem Klassenzimmer zu sprechen, starke Ängste und Befürchtungen auslöst.

Dieses Phänomen, das als direkte Konditionierung bekannt ist, aktiviert Angstreaktionen im Gehirn, die oft schon durch den bloßen Gedanken an eine ähnliche Erfahrung ausgelöst werden (Öst, 1985).

Lernen durch Beobachten: Der Ripple-Effekt

Interessanterweise kann auch das Miterleben der traumatischen sozialen Erfahrung einer anderen Person das Gehirn darauf konditionieren, ähnliche Situationen zu fürchten.

Stell dir zum Beispiel vor, du beobachtest einen Mitschüler, der während einer Präsentation hart kritisiert und ausgelacht wird.

Auch wenn der Beobachter nicht derjenige war, der den Vortrag gehalten hat, kann die emotionale Auswirkung dieses Ereignisses sein Gehirn darauf konditionieren, öffentliches Sprechen oder Präsentationen im Klassenzimmer mit negativen Ergebnissen zu assoziieren und dadurch in ähnlichen zukünftigen Situationen Angst zu entwickeln.

Diese Form des Lernens wurde bei nicht-menschlichen Primaten beobachtet und legt nahe, dass Menschen mit sozial ängstlichen Eltern oder Geschwistern ein höheres Risiko haben, ähnliche Ängste zu entwickeln (Öst & Hughdahl, 1981; Mineka & Cook, 1991).

Das Paradox der sozialen Fähigkeiten: Kompetenz versus Selbstwahrnehmung

Menschen mit sozialer Angst unterschätzen oft ihre sozialen Fähigkeiten, obwohl sie oft ganz genau wissen, wie sozial angemessenes Verhalten aussieht.

Sie glauben zum Beispiel, dass sie in der Öffentlichkeit nicht gut auftreten oder kein Gespräch führen können, obwohl sie das in der Vergangenheit erfolgreich getan haben.

Dieser Selbstzweifel kann so stark sein, dass er sie für ihre tatsächlichen Fähigkeiten blind macht, was dazu führt, dass sie soziale Situationen meiden und ihre Ängste noch verstärken (Cartwright-Hatton et al., 2003; Cartwright-Hatton et al., 2005, Clark & Arkowitz, 1975; Norton & Hope, 2001; Rapee & Abbott, 2006; Rapee & Lim, 1992; Stopa & Clark, 1993; Voncken & Bögels, 2008).

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass es manchen Menschen mit sozialer Phobie tatsächlich an sozialen Fähigkeiten mangelt, z. B. daran, soziale Signale zu verstehen oder zu wissen, wie man ein Gespräch beginnt und führt.

Dieser Mangel kann einen Teufelskreis in Gang setzen: Der Mangel an sozialen Fähigkeiten führt zu negativen sozialen Erfahrungen, die wiederum die soziale Angst verstärken.

Diese verstärkte Angst behindert dann wiederum die Entwicklung sozialer Kompetenzen und führt zu einer sich selbst verstärkenden Schleife aus sozialer Vermeidung und Angst (Spence et al., 1999).

Defizite in den sozialen Kompetenzen werden in der Regel durch Training sozialer Kompetenzen (TSK) behoben. Du kannst hier klicken, um unseren Artikel über diesen Ansatz im Detail zu lesen.

D. Das Labyrinth des Geistes: Kognitive Verzerrungen und biologische Nuancen

Die Filter, die wir aufsetzen: Kognitive Verzerrungen bei sozialer Phobie

Unsere Wahrnehmung der Welt wird von kognitiven Verzerrungen geprägt – systematischen Mustern der Abweichung von der Rationalität in unseren Urteilen.

Diese Vorurteile werden von unseren Überzeugungen, Stimmungen und Denkmustern beeinflusst. Bei Menschen mit sozialer Angst können diese kognitiven Verzerrungen die Art und Weise, wie sie sich selbst und ihre Umgebung in sozialen Situationen wahrnehmen, erheblich beeinflussen (Alfano & Beidel, 2011).

Es ist zwar immer noch umstritten, ob diese Vorurteile die Ursache oder ein Symptom der sozialen Phobie sind, aber sie spielen zweifellos eine Rolle bei ihrer Ausprägung.

Häufige kognitive Verzerrungen bei sozialer Phobie:

- Katastrophisieren: Menschen mit sozialer Phobie erwarten in sozialen Situationen oft das schlimmstmögliche Ergebnis, z.B. wenn sie glauben, dass ein kleiner Fehler zu einer öffentlichen Demütigung führen wird.

- Gedankenlesen: Der Glaube, dass andere sie negativ beurteilen oder hinterfragen, auch wenn es dafür keine Beweise gibt.

- Selektive Aufmerksamkeit: Sich ausschließlich auf die negativen Aspekte einer Situation zu konzentrieren und die positiven Elemente zu ignorieren. Zum Beispiel erinnert man sich nur an die eine Person, die in einem Raum voller Menschen nicht zurückgelächelt hat.

- Übergeneralisierung: Ein einzelnes negatives Ereignis als unendliches Muster von Niederlagen betrachten. Wenn man beispielsweise bei einer Präsentation über die eigenen Worte stolpert, glaubt man, dass man generell schlecht in öffentlichen Reden ist.

- Personalisierung: Der Glaube, dass man die Ursache für äußere Ereignisse ist. Wenn z. B. ein Freund oder eine Freundin schlechte Laune hat, denkt man vielleicht, dass es an etwas liegt, was man selbst getan oder gesagt hat.

- Emotionales Begründen: Die Annahme, dass etwas Schlimmes passieren wird, weil man sich ängstlich fühlt.

Diese kognitiven Verzerrungen zu verstehen, kann der erste Schritt sein, um die Symptome der sozialen Phobie in den Griff zu bekommen.

Wer diese Gedankenmuster erkennt, kann daran arbeiten, sie zu hinterfragen und zu verändern, oft mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT).

Wenn du dich für die KVT bei sozialer Angst interessierst, kannst du hier klicken, um unseren einführenden Leitfaden zu lesen, der sich mit den Grundlagen beschäftigt.

Die Reaktion des Körpers: Biologische Nuancen aufdecken

Neben der Genetik hat die Forschung mehrere faszinierende biologische Marker identifiziert, die zur sozialen Phobie beitragen können.

Diese Erkenntnisse machen unser Verständnis der Störung noch komplexer und deuten darauf hin, dass die Störung nicht nur ein Produkt der Umwelt oder der Psyche ist.

Biologische Schlüsselmarker:

- Herzfrequenz-Reaktivität: Studien haben ergeben, dass bei Menschen mit sozialer Phobie die Herzfrequenz oft stärker ansteigt, wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen sollen (Heimberg et al., 1990; Hofmann et al., 1995; Levin et al., 1993). Diese erhöhte physiologische Reaktion kann Angstgefühle verstärken und das Sprechen in der Öffentlichkeit zu einer besonderen Herausforderung machen.

- Amygdala-Aktivierung: Die Amygdala, die oft als „Angstzentrum“ des Gehirns bezeichnet wird, zeigt bei Menschen mit sozialer Angst eine erhöhte Aktivierung, wenn sie bestimmten Reizen ausgesetzt sind (Birbaumer et al., 1998; Schwartz et al., 2003; Stein et al., 2002, Tillfors et al., 2001). Das deutet darauf hin, dass die emotionalen Verarbeitungszentren des Gehirns bei Menschen mit sozialer Phobie empfindlicher sind, was zu erhöhten emotionalen Reaktionen in sozialen Situationen führt.

Was hat das zu bedeuten?

Diese biologischen Marker deuten darauf hin, dass die natürlichen Reaktionsmechanismen des Körpers bei Menschen mit sozialer Phobie verändert sein können.

Auch wenn diese Ergebnisse keinen endgültigen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang liefern, weisen sie doch auf eine biologische Grundlage für einige der Symptome hin. Das Verständnis dieser Nuancen kann bei der Entwicklung von gezielten Behandlungen helfen, z. B. von Medikamenten, die die Herzfrequenz oder die Aktivität der Amygdala beeinflussen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese biologischen Faktoren oft mit umweltbedingten und psychologischen Faktoren interagieren, wodurch ein komplexes Zusammenspiel entsteht, das jeden Fall von sozialer Phobie einzigartig macht.

Daher ist ein vielseitiger Behandlungsansatz, der oft sowohl Medikamente als auch Psychotherapie umfasst, in der Regel am effektivsten.

Übrigens kannst du hier klicken, um mehr über Medikamente bei sozialer Angst zu erfahren, und hier, um mehr über Therapie bei sozialer Angst zu erfahren.

E. Das kulturelle Gefüge: Wie die Gesellschaft soziale Ängste formt

Das individualistische vs. kollektivistische Paradigma

Kulturelle Normen und Werte spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Häufigkeit der sozialen Angststörung.

Der Einfluss der Kultur kann grob in zwei Paradigmen eingeteilt werden: individualistische und kollektivistische Gesellschaften.

Individualistische Kulturen:

In individualistischen Kulturen, wie sie in Nordamerika und Europa vorherrschen, wird viel Wert auf persönliche Leistungen, Selbstdarstellung und soziales Selbstvertrauen gelegt.

Kontaktfreudige und extrovertierte Persönlichkeiten werden oft gefeiert, was es für Menschen mit einem zurückhaltenden oder schüchternen Temperament schwierig macht, sich anzupassen.

Diese gesellschaftliche Präferenz kann das Gefühl der Unzulänglichkeit verstärken und zur Entwicklung oder Verschlimmerung der sozialen Phobie beitragen (Alden & Taylor, 2004; Hart et al., 1999; Spokas & Cardaciotto, 2014).

Kollektivistische Kulturen:

In kollektivistischen Kulturen, die vor allem in Ostasien zu finden sind, werden Harmonie in der Gemeinschaft und zwischenmenschliche Beziehungen groß geschrieben.

In diesen Gesellschaften wird ein zurückhaltendes oder schüchternes Temperament oft eher als Tugend denn als Nachteil angesehen. Daher sind die Prävalenzraten der sozialen Phobie in diesen Kulturen im Allgemeinen niedriger (Hofmann et al., 2011).

Um die soziale Phobie effektiv zu diagnostizieren und zu behandeln, ist es wichtig, den kulturellen Kontext zu verstehen. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit eines kultursensiblen Ansatzes in der psychiatrischen Versorgung, denn was in einer Kultur als Störung angesehen wird, kann in einer anderen ganz anders gesehen werden.

Das kulturelle Spektrum: Von Taijin Kyofusho zu sozialer Harmonie

Die soziale Angststörung ist zwar eine weltweit anerkannte Krankheit, doch ihre Ausprägung kann je nach kulturellem Kontext sehr unterschiedlich sein.

Ein faszinierendes Beispiel ist das Phänomen Taijin Kyofusho, das vor allem in Japan und anderen ostasiatischen Kulturen zu beobachten ist.

Taijin Kyofusho:

Anders als das westliche Konzept der sozialen Phobie, das sich auf die Angst vor negativer Bewertung konzentriert, ist Taijin Kyofusho durch eine starke Angst gekennzeichnet, andere in Verlegenheit zu bringen oder sie zu beleidigen.

Diese Form der sozialen Angst ist tief in kulturellen Normen verwurzelt, die gegenseitige Abhängigkeit, soziale Harmonie und kollektives Wohlergehen über individuelle Wünsche oder Äußerungen stellen (Rector et al., 2006).

Der kulturelle Einfluss:

Die Verbreitung von Taijin Kyofusho zeigt, wie kulturelle Werte und Normen den Ausdruck und die Erfahrung sozialer Angst prägen können.

In Gesellschaften, die Wert auf soziale Harmonie und gegenseitige Abhängigkeit legen, verlagert sich die Angst von der Wahrnehmung der eigenen Person auf die Frage, wie sich die eigenen Handlungen negativ auf die Gemeinschaft oder das soziale Gefüge auswirken könnten.

Eine erweiterte Perspektive:

Das Verständnis dieser kulturspezifischen Formen von sozialer Angst bereichert unsere globale Perspektive auf die psychische Gesundheit.

Es unterstreicht, wie wichtig es ist, kulturelle Faktoren bei der Diagnose und Behandlung sozialer Angst zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Interventionen nicht nur wirksam, sondern auch kultursensibel sind.

Ob es die Angst vor negativer Bewertung in individualistischen Gesellschaften ist oder die Furcht, in kollektivistischen Kulturen Unbehagen zu verursachen – soziale Angst gibt es in einem breiten kulturellen Spektrum.

Diese Vielfalt anzuerkennen, ist für Gesundheitsdienstleister und Forscher entscheidend, um integrativere und wirksamere Behandlungen zu entwickeln.

F. Das Labyrinth durchqueren: Ressourcen für das Verständnis und den Umgang mit sozialer Phobie

Das Verständnis sozialer Angst ist ein komplexes Unterfangen, das einen vielschichtigen Ansatz erfordert. Wie wir bereits herausgefunden haben, reichen die Ursachen von genetischen und biologischen Faktoren bis hin zu Umwelteinflüssen und kulturellen Normen. Aber Wissen ist der erste Schritt zur Heilung, und wir sind hier, um dir auf deinem Weg zu helfen.

- Einen umfassenden Überblick über die Behandlung von sozialer Phobie findest du in unserem Leitfaden zur Behandlung sozialer Angst.

- Wenn du nach Produkten und Dienstleistungen suchst, die dir bei der Bewältigung deiner sozialen Ängste helfen, solltest du unsere empfohlenen Produkte und Dienstleistungen nicht verpassen.

- Für alle, die neu in der Welt der sozialen Phobie sind oder die Grundlagen verstehen wollen, ist unser Leitfaden über die Grundlagen der sozialen Angst ein Muss.

Mach den ersten Schritt: Unser kostenloser 7-Tage-E-Mail-Kurs

Wenn du bereit bist, den ersten Schritt zur Handhabung deiner sozialen Angst zu machen, melde dich für unseren kostenlosen 7-Tage-E-Mail-Kurs an. In diesem Kurs erfährst du alles, was du über deinen Zustand wissen musst und wie du ihn verbessern kannst.

Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2004). Interpersonal processes in social phobia. Clinical psychology review, 24(7), 857–882. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.07.006

Alfano, C. A., & Beidel, D. C. (Eds.). (2011). Social anxiety in adolescents and young adults: Translating developmental science into practice. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12315-000

Aouizerate, B., Martin-Guehl, C., & Tignol, J. (2004). Neurobiologie et pharmacothérapie de la phobie sociale [Neurobiology and pharmacotherapy of social phobia]. L’Encephale, 30(4), 301–313. https://doi.org/10.1016/s0013-7006(04)95442-5

Birbaumer, N., Grodd, W., Diedrich, O., Klose, U., Erb, M., Lotze, M., Schneider, F., Weiss, U., & Flor, H. (1998). fMRI reveals amygdala activation to human faces in social phobics. Neuroreport, 9(6), 1223–1226. https://doi.org/10.1097/00001756-199804200-00048

Bögels, S. M., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D. (2001). Familial correlates of social anxiety in children and adolescents. Behaviour research and therapy, 39(3), 273–287. https://doi.org/10.1016/s0005-7967(00)00005-x

Bohlin, G., Hagekull, B., & Rydell, A.-M. (2000). Attachment and social functioning: A longitudinal study from infancy to middle childhood. Social Development, 9(1), 24–39. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00109

Bruch, M. A., Heimberg, R. G., Berger, P., & Collins, T. M. (1989). Social phobia and perceptions of early parental and personal characteristics. Anxiety Research, 2(1), 57–65. https://doi.org/10.1080/08917778908249326

Cartwright-Hatton, S., Hodges, L., & Porter, J. (2003). Social anxiety in childhood: the relationship with self and observer rated social skills. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 44(5), 737–742. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00159

Cartwright-Hatton, S., Tschernitz, N., & Gomersall, H. (2005). Social anxiety in children: Social skills deficit, or cognitive distortion? Behaviour Research and Therapy, 43(1), 131–141. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.12.003

Clark, J. V., & Arkowitz, H. (1975). Social anxiety and self-evaluation of interpersonal performance. Psychological Reports, 36(1), 211–221. https://doi.org/10.2466/pr0.1975.36.1.211

Condren, R. M., O’Neill, A., Ryan, M. C., Barrett, P., & Thakore, J. H. (2002). HPA axis response to a psychological stressor in generalised social phobia. Psychoneuroendocrinology, 27(6), 693–703. https://doi.org/10.1016/s0306-4530(01)00070-1

Cook, M., & Mineka, S. (1991). Selective associations in the origins of phobic fears and their implications for behavior therapy. In P. R. Martin (Ed.), Handbook of behavior therapy and psychological science: An integrative approach (pp. 413–434). Pergamon Press.

Hart, T. A., Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Liebowitz, M. R. (1999). Relation of marital status to social phobia severity. Depression and anxiety, 10(1), 28–32. https://doi.org/10.1002/(sici)1520-6394(1999)10:1<28::aid-da5>3.0.co;2-i

Heimberg, R. G., Hope, D. A., Dodge, C. S., & Becker, R. E. (1990). DSM-III-R subtypes of social phobia. Comparison of generalized social phobics and public speaking phobics. The Journal of nervous and mental disease, 178(3), 172–179. https://doi.org/10.1097/00005053-199003000-00004

Hofmann, S. G., Anu Asnaani, M. A., & Hinton, D. E. (2010). Cultural aspects in social anxiety and social anxiety disorder. Depression and anxiety, 27(12), 1117–1127. https://doi.org/10.1002/da.20759

Hofmann, S. G., Newman, M. G., Ehlers, A., & Roth, W. T. (1995). Psychophysiological differences between subgroups of social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 104(1), 224–231. https://doi.org/10.1037/0021-843X.104.1.224

Levin, A. P., Saoud, J. B., Strauman, T., Gorman, J. M., Fyer, A. J., Crawford, R., & Liebowitz, M. R. (1993). Responses of „generalized“ and „discrete“ social phobics during public speaking. Journal of Anxiety Disorders, 7(3), 207–221. https://doi.org/10.1016/0887-6185(93)90003-4

Muris, P., Mayer, B., & Meesters, C. (2000). Self-reported attachment style, anxiety, and depression in children. Social Behavior and Personality: An International Journal, 28(2), 157–162. https://doi.org/10.2224/sbp.2000.28.2.157

Norton, P. J., & Hope, D. A. (2001). Analogue observational methods in the assessment of social functioning in adults. Psychological Assessment, 13(1), 59–72. https://doi.org/10.1037/1040-3590.13.1.59

Öst L. G. (1985). Ways of acquiring phobias and outcome of behavioral treatments. Behaviour research and therapy, 23(6), 683–689. https://doi.org/10.1016/0005-7967(85)90066-x

Öst, L.-G., & Hugdahl, K. (1981). Acquisition of phobias and anxiety response patterns in clinical patients. Behaviour Research and Therapy, 19(5), 439–447. https://doi.org/10.1016/0005-7967(81)90134-0

Rapee, R. M., & Abbott, M. J. (2006). Mental representation of observable attributes in people with social phobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37(2), 113–126. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2005.01.001

Rapee, R. M., & Lim, L. (1992). Discrepancy between self- and observer ratings of performance in social phobics. Journal of Abnormal Psychology, 101(4), 728–731. https://doi.org/10.1037/0021-843X.101.4.728

Rector, N.A., Kocovski, N.L. & Ryder, A.G. Social Anxiety and the Fear of Causing Discomfort to Others. Cogn Ther Res 30, 279–296 (2006). https://doi.org/10.1007/s10608-006-9050-9

Schneier, F. R., Liebowitz, M. R., Abi-Dargham, A., Zea-Ponce, Y., Lin, S. H., & Laruelle, M. (2000). Low dopamine D(2) receptor binding potential in social phobia. The American journal of psychiatry, 157(3), 457–459. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.3.457

Schwartz, C. E., Wright, C. I., Shin, L. M., Kagan, J., & Rauch, S. L. (2003). Inhibited and uninhibited infants „grown up“: Adult amygdalar response to novelty. Science, 300(5627), 1952–1953. https://doi.org/10.1126/science.1083703

Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (1999). Social skills, social outcomes, and cognitive features of childhood social phobia. Journal of abnormal psychology, 108(2), 211–221. https://doi.org/10.1037//0021-843x.108.2.211

Spence, S. H., & Rapee, R. M. (2016). The etiology of social anxiety disorder: An evidence-based model. Behaviour research and therapy, 86, 50–67. https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.06.007

Spokas, M. E., & Cardaciotto, L. (2014). Heterogeneity within social anxiety disorder. In J. W. Weeks (Ed.), The Wiley Blackwell handbook of social anxiety disorder (pp. 247–267). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118653920.ch12

Stein, M. B., Goldin, P. R., Sareen, J., Zorrilla, L. T., & Brown, G. G. (2002). Increased amygdala activation to angry and contemptuous faces in generalized social phobia. Archives of general psychiatry, 59(11), 1027–1034. https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.11.1027

Stopa, L., & Clark, D. M. (1993). Cognitive processes in social phobia. Behaviour research and therapy, 31(3), 255–267. https://doi.org/10.1016/0005-7967(93)90024-o

Stravynski, A., Elie, R., & Franche, R. L. (1989). Perception of early parenting by patients diagnosed avoidant personality disorder: a test of the overprotection hypothesis. Acta psychiatrica Scandinavica, 80(5), 415–420. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1989.tb02999.x

Tillfors, M., Furmark, T., Marteinsdottir, I., Fischer, H., Pissiota, A., Långström, B., & Fredrikson, M. (2001). Cerebral blood flow in subjects with social phobia during stressful speaking tasks: a PET study. The American journal of psychiatry, 158(8), 1220–1226. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.8.1220

Voncken, M. J., & Bögels, S. M. (2008). Social performance deficits in social anxiety disorder: reality during conversation and biased perception during speech. Journal of anxiety disorders, 22(8), 1384–1392. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.02.001

Wood, J. J., McLeod, B. D., Sigman, M., Hwang, W. C., & Chu, B. C. (2003). Parenting and childhood anxiety: theory, empirical findings, and future directions. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 44(1), 134–151. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00106

Über den Autor: Martin Stork

Martin ist ausgebildeter Psychologe mit einem Hintergrund in Physiotherapie. Er hat verschiedene Selbsthilfegruppen für Menschen mit sozialer Angst in Washington, DC und Buenos Aires, Argentinien, organisiert und geleitet. Er ist der Gründer von Conquer Social Anxiety Ltd, wo er als Autor, Therapeut und Leiter tätig ist. Du kannst hier klicken, um mehr über Martin zu erfahren.